ルーフバルコニーにウッドデッキやパーゴラがあったらとても楽しいですよね。

屋上のルーフバルコニーに見晴らしの良いウッドデッキがあり、そこでバーベキューをしたりハンモックに揺られてのんびり過ごしたり…。

夢が広がる一方、次のようなルーフバルコニー特有の問題もあります。

- ルーフバルコニー上では風が強い反面、束石を地中に埋めることができない

- ルーフバルコニーは防水を施してあるので、アンカーボルトを打つと雨漏りのリスクが生じる

強風や雨漏りの恐れのないウッドデッキやパーゴラを作る方法ってないかな?

この記事ではこのような疑問に答えていきます。

しのっぴ大家はこの記事で紹介する作り方でパーゴラ&ウッドデッキを作り、すでに5年以上経ちます。その間、台風や大雨が来ましたが何の問題もありません。

ルーフバルコニーにウッドデッキやパーゴラを作りたいけど、雨漏りもしたくないと思っている方は、是非最後まで読んでください!

<この記事で分かること>

・強風と雨漏り対策を両立する方法について

・ウッドデッキの工法について

・根太の張り方について

この記事では根太の張り方まで紹介しますが、それ以降の具体的な作業について知りたい方はこちらの記事を参照して下さい。

強風対策と雨漏り対策を両立するには?

強風に耐えて雨漏りしないウッドデッキ&パーゴラをどのように作るのか?

ここが最大の難問です。

ここではアンカーボルトによる固定方法と、「置くだけ」で太陽光パネルを設置する置き基礎工法についてメリットとデメリットを考えてみました。

アンカーボルトによる固定方法について

最初はアンカーボルトによる固定方法です。

この方法はルーフバルコニーのコンクリートに直接アンカーボルトを打ち込むので、強風対策としては万全です。

一方、シート防水に穴を開けてからアンカーボルトを打ち込むので、雨漏りの可能性があります。

そこで、アンカーボルトを打った場合、雨漏りしないのか?複数の業者さんにヒアリングしました。

質問:アンカーボルトを打ってウッドデッキを作った場合、雨漏りは大丈夫ですか?

<業者さんからの回答>

・「雨漏りはたぶん、しないと思います(確証無し)」

・「雨漏りしない保障は出来ません」

シート防水に穴を開けるアンカーボルトは雨漏りのリスクは残る、という結論です。

ルーフバルコニーにウッドデッキやパーゴラを作るのであれば、アンカーを打たない方法を考える必要がありそうです。

太陽光パネルの置き基礎工法について

次に参考にしたのが太陽光パネルの置き基礎工法です。

置き基礎工法はアンカーを打たずに太陽光パネルを固定する工法なので、雨漏りの心配はありません。

一方、気になるのが「太陽光パネルは風で飛ばされないのか?」です。

さっそく電話で置き基礎工法をしている会社に問い合わせました。

<置き基礎工法の会社からの回答>

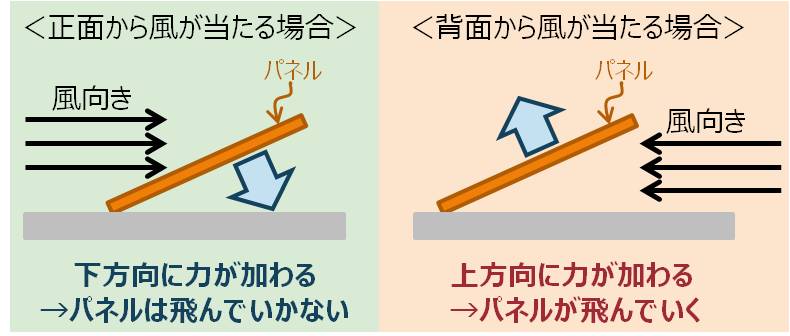

・正面から風を受けた場合、下方向に力が加わるために強い風でも飛んでいかない(下図参照)

・背面から風を受けた場合、持ち上げる力が加わるため飛ばされる可能性がある(下図参照)

・このためパネルの裏側に縁石ブロックを置いて風が入らないようにして、パネルを固定している

なるほど、言われてみればその通りです!

風対策の一番のポイントは風が入り込まないようにすること。

これって、ウッドデッキ作りにも同じ考えが適用できるのでは?と考えました。

強風対策と雨漏り対策の具体的な方法について

太陽光パネルの置き基礎工法のポイントは以下の2点です。

- 風が入り込まない構造とすること

- 縁石ブロックの重量を利用すること

この2点を踏まえた上で、ウッドデッキの風対策を具体的に決めていきます。

風の入り込み防止構造について

風の入り込み防止は、ルーフバルコニーの立ち上がりと壁を利用して3方からの風をブロックします。

残りの1面は化粧板を張り付けることによって風が入り込まないようにします(下写真参照)。

このように、低床のウッドデッキにすることで既存の建造物を活かしつつ、簡単に風対策が行えます。

(あくまでも個人の判断です)

重量による押さえつけについて

つぎに、突風や強風で飛ばされないようにするため、更なる対策を考えました。

それは、大きなウッドデッキにして全体の重量を重くし、飛ばされないようにするということです。

重たいもの=吹き飛ばされないという単純な発想です(笑)

ちなみに、今回のウッドデッキとパーゴラは木材の重量で1トン以上あります。

これだけの重量物であれば、簡単には吹き飛びません。

陸屋根の積載荷重は大丈夫?

重量による押さえつけを強風対策の一つとしましたが、陸屋根の最大積載荷重は注意ポイントです。

最大積載荷重ってなに?

屋根の上にどれくらいの重量物を置いても大丈夫なのか?という指標です。

ここでも太陽光パネルの設置検討が役に立ちました。

過去に太陽光パネルを設置しようとしたことがあり、その際、業者さんに建物の設計図面を渡して積載荷重を確認してもらいました。

その時の回答と比較して今回の重量はずっと軽いため、問題ないと判断しました。

・最大積載荷重よりも重たい構造物を作ることはやめましょう

・最悪の場合、屋根が陥没して建物が壊れる恐れがあります

以上、風対策は低床+化粧板で風の入り込みを防ぎ、重量により押さえつけることにしました。

その結果、ルーフバルコニーへのアンカー打ちは不要で、雨漏りも心配ありません!

設置場所とウッドデッキの工法について

風対策と雨漏り対策の両立はできそうなので、次は設置場所(ルーフバルコニー)を確認し、ウッドデッキの工法を決めていきます。

ここでミスすると取返しのつかないことになるので、大切なポイントとなります。

設置場所の確認と下準備

ウッドデッキの設置場所は約5m×13mのルーフバルコニーです(下写真参照)。

ここは日当たりも眺望も良いため、ウッドデッキには最適の場所です!

一方、ほぼすべてのフールバルコニーにはシート防水などの防水処理を施してあります。

ウッドデッキやパーゴラを作るとシート防水などの防水機能を補修することができなくなってしまうので、必要に応じて補修することをお勧めします。

防水シートが劣化している場合、業者さんに張り替えてもらいましょう。

防水シートが劣化していない場合、保護塗装をすることで防水シートの長寿命化が図れます。

防水工事の見積もりはこちらのサイトで簡単に取得できます。複数社の見積を比較でき、見積取得は無料なので気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

一方、防水シートの保護塗装もDIYで出来るので、それも頑張ろう!という方はこちらの記事を参照して下さい。簡単にDIYで塗装できるのでお勧めです!

ウッドデッキの工法について

ウッドデッキの工法には大引き工法、サンドイッチ工法等、何種類かあります(具体的な工法についてはこちらのサイト参照)。

しかし今回は低床のため、束石の上に根太を置き、その上に床板を張り付けることとしました。

低床にこだわる理由は上記の風対策とともに、法令対策という側面もあります。

サンドイッチ工法等ではどうしても床面が高くなってしまうため、法令順守という観点でもこの方法しかありませんでした。

柵や手すりが十分に高く、床面が高いウッドデッキを作りたい人はこちらの記事を参照して下さい。

床高のウッドデッキも簡単に作ることができます!!

根太の施工

ここからは具体的な作業を説明していきます。

パーゴラとウッドデッキ作りの全体の流れは以下の通りです。

流れに沿って、順番に説明していきます。

束石の設置:マルチポストを利用

束石には通常、ピンコロや羽子板付き束石が使用されるようですが、今回はマルチポストを利用します。

その理由は、水平出しが非常に簡単だからです!

一般的に、ルーフバルコニーには水捌けのために微妙な傾斜があり、束の高さを少しづつ変更する必要があります。

マルチポストは複数の高さのものがあり、さらに、ネジ方式になっていて高さ調整が可能です。

このため、うねった床面であっても正確に水平出しができます。

実際の作業としては、マルチポストを設置する場所にマーキングします。

そこにウレタン系の接着剤を塗ってその上にマルチポストを置くだけです。

そして、マルチポストの高さを個々に調整して水平出しの完了です(上記写真参照)。

根太張りについて

つぎは根太張りです。

今回は45mm×70mmのイタウバを使用し、600mmの間隔で根太を張りました。

根太の間隔は20mm厚の床材で450~500mmが多いようですが、今回は全体の都合で600mmです。

根太間隔が少し広いため床材のたわみが懸念でしたが、実際にたわむことはありませんでした。

根太材とマルチポストの接合には、根太の上からマルチポストに向かってビス打ちをします。

作業としては簡単な作業で、根太を張ることでいよいよウッドデッキぽくなってきました。

ハードウッドはとても硬いので、丸鋸等の電動工具がないと切断は非常に難しいです。

自信のない人は木材購入時にジャストカットしてもらうことをお勧めします。

以上、ウッドデッキ&パーゴラの風対策と雨漏り対策を両立する方法を考え、低床ウッドデッキの根太張りまで説明してきました。

根太張りの次はいよいよパーゴラの小屋組み作りとウッドデッキの床板張りです。

この作業については、DIYでルーフバルコニーに巨大ウッドデッキ&パーゴラを作る:後編を参照してください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31a3be54.c5c8cb3c.31a3be55.6e37f847/?me_id=1207453&item_id=10176882&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdiy-liebe%2Fcabinet%2Fwd%2F09359351%2Fsb20-105.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31a3be54.c5c8cb3c.31a3be55.6e37f847/?me_id=1207453&item_id=10042365&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdiy-liebe%2Fcabinet%2Fwd2%2Fwdcut-001_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)